【红色人物】贺千秋:中共於潜中心县委书记

贺千秋,原名何孝章,1908年出生,浙江海宁人。自幼勤奋好学,高小毕业后在家自修,后跟随其兄弟何明斋(上海商务印书馆编辑)去上海,就读于上海惠灵中学。1924年进入上海商务印书馆工作,同年参加中国社会主义青年团,曾任该馆团支部书记,1926年转为中国共产党党员。

贺千秋到上海之时,中国正处在第一次大革命时期,他在风云澎湃的革命怒潮沐浴下成长。1925年上海邮务工会发起大罢工斗争,商务印书馆积极响应,相继举行罢工。同时商务印书馆的党组织又领导了上海市南京路四大公司的店员大罢工,贺千秋接受党组织的指示,前去丝织厂、香烟厂发动工人的罢工斗争。由于这次大罢工的斗争影响全国,光荣载入中国工人运动史册。

1927年3月21日,党中央派周恩来到上海,领导工人举行上海第三次工人武装起义,贺千秋积极参加了斗争。这次武装起义,分为七个战区,闸北区是重点。中共闸北区委负责人黄逸峰带领贺千秋、孙诗圃、黄静等同志担任闸北区的警卫工作。他们坚守岗位,完成了党交给的任务。

1927年“四一二”反革命政变后,贺千秋于5月4日被捕,经家兄何明斋通过友人托驻在上海的二十六军军长周凤岐具保释放。同年七八月间贺千秋又在杭州被捕,党组织派孙诗圃去杭州做营救工作,先后通过章乃器等人迭经周折,保释出狱。

1929年11月,贺千秋任中共闸北区委组织部长,接到家信,嘱其回家结婚,组织上准假一月。不久上海党组织写信指示贺千秋在当地进行革命活动。此信被国民党浙江省政府检获,又在他家中搜出有关革命刊物,贺千秋同志第三次被捕入狱。1930年4月10日,国民党浙江省高等法院以“组织反革命集团,执行重要任务罪”判处他有期徒刑3年。1930年12月,贺千秋等同志被移解往国民党苏州陆军监狱。1931年初在狱中与孙诗圃接上了组织关系,不久成立苏州、杭州狱中联合支部,支部由徐迈进、贺千秋、张继帧负责。1933年孙中山移葬南京,国民党搞所谓“总理奉安大赦”,对政治犯给予减刑三分之一,贺千秋由此而被释放。

贺千秋出狱后,经章秋杨(章乃器之弟)介绍进入上海中国征信所任调查员,印刷车间办公室主任。在任职期间,积极从事革命活动,安置了许多共产党员和进步青年在印刷车间工作。

1937年7月7日“卢沟桥事变”,抗战爆发。不久“八一三”日军进攻上海,上海地下党出版《劳动》刊物,缺六号字模,贺千秋自告奋勇,以办公室主任职务之便,购进了一副六号字模,解决了印刷间排版问题。印刷车间在1935年还印刷了《八一宣言》、中国工农红军致军事委员会的通电、红军大学招生传单、《告国民党书》、中国共产党致国民党三中全会的信等文件。在排印《告国民党书》结束时,不慎引起火警,贺千秋等共产党人的活动引起反动当局注意。上海沦陷前夕,1938年初,贺千秋到武汉向党组织请示工作,党组织决定他回浙江开展抗日救亡工作。当时杭州沦陷,金华就成为全省的政治、文化活动中心,是浙东的交通枢纽,各地党组织派遣大批党员到金华开辟工作,领导全省人民开展抗日救亡运动。

1938年春,贺千秋调任中共浙江省临时工委工作,不久由徐洁身、贺千秋等同志组织的省临时工作组从杭州迁到金华。到金华后,他全力投入抗日救亡运动工作。3月,组织了中共金华临时县委,贺千秋担任临时县委书记。同年5月成立金华文化界抗敌后援会(简称“文抗会”),贺千秋为“文抗会”负责人之一。

为了把文化界的抗日救亡活动更广泛的开展起来,根据中共浙江省委的指示,以“文抗会”组织为基础,由徐洁身、骆耕漠、贺千秋、张西林等四人为领导成员,负责筹建浙江省文化抗敌后援会。

设在天目山禅源寺的浙西行署

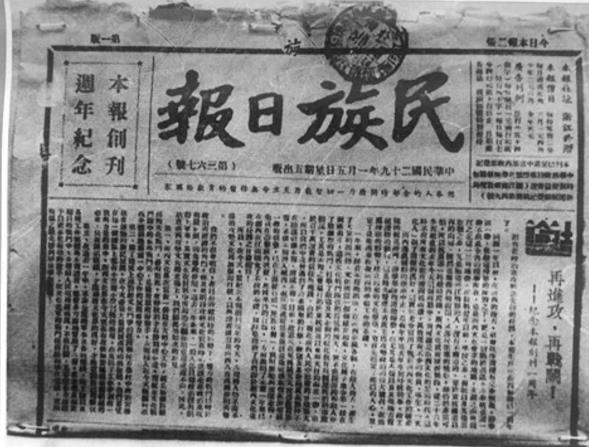

1938年12月,贺千秋奉党组织的命令,从金华到浙西天目山地区开辟革命工作。担任中共於孝昌工委书记、中共於潜中心县委书记之职。在天目山区他以民族日报社外勤记者的合法身份,在浙西地区发展党员,建立党的各级组织,领导广大人民群众开展革命斗争。

贺千秋按照党中央提出的“坚持抗日,反对投降;坚持团结,反对分裂;坚持进步,反对倒退”的方针,深入农村。以办民众夜校,组织妇女识字班,青年读书会,结拜兄弟等形式,宣传党的方针、政策,进行抗日救国的教育,并且有组织有计划地张贴标语,散发传单。1939年冬,贺千秋组织党员、抗日积极分子,从於潜城里到天目山,从后渚桥到千秋关,到处张贴“抗战必胜”“投降可耻”的标语和散发中国共产党“七七宣言”,一直贴到国民党区、乡政府,甚至贴到国民党浙西行署机关门口,激起广大群众的抗日救国热情。此时,贺千秋为了有力领导斗争,以千秋关地名改名贺千秋。

贺千秋在担任中共於潜中心县委书记时,身患严重肺病,在经费紧缺,环境恶劣的条件下,他经常深入天目山的横路,昌化的岛石坞,宁国的东部,分水的印渚埠、新登、孝丰等县边界,翻山越岭,与农民群众结交朋友发展党员,建立党组织。

有一次他和一位调来於潜工作的同志,从莫干山经过孝丰回於潜,翻越羊角岭,在途中带的干粮已经吃光,肚子饿,口又渴,人又疲劳,贺千秋边走边说:“我们干革命经常大路不走走小路,小路不走走山路,翻山越岭,涉水跋山,目的就是为了开辟一条通向共产主义的宽广大道。”贺千秋这种革命乐观主义精神,高度的工作责任感,坚强的革命意志,为党员、干部做出了光辉榜样。

由于他努力工作,密切联系群众,在於潜、临安、孝丰、余杭、昌化、宁国、富阳、新登、桐庐、分水等县建立了四个区委,22个党支部,发展党员200余名,领导着这些地区的广大党员、人民群众进行减租减息的革命活动。当时国民党中统特务机关调查室月刊记载:“於潜系天目山外围,与宁国毗连,为天南中心,通往浙东与皖南的要道”,“民国二十八年,贺千秋(即何孝章)挂着《民族日报》外勤记者招牌,暗中支持一切,依据夺取天目山根据地阴谋,尽力开辟新四军侵入的道路,建筑目的地之基础”。“其组织似较严密,上下层的联系,系依据秘密原则,取纵的一线相接”。“潜伏乡间……借难民为名,同居于无分子之乡村里,秘密住地有二三处,时时移动,异常狡黠,无法捉摸”可见,贺千秋的革命活动,使敌人无比恐惧。

《民族日报》

贺千秋根据中共浙西特委关于组织武装力量,在天目山与宁东地区开展游击活动的指示,于1941年1月在宁国虞家村召开了中共於潜中心县委委员会议,讨论决定成立中心县委武装部。同年5月,他亲自带领武装部的同志,组织农民暴动,袭击宁国县肖天乡乡公所,缴获步枪18支,上山打游击。由于“皖南事变”后国民党反动派进行疯狂围剿,又因缺乏粮食,敌我众寡悬殊,这次暴动虽未成功,但打击了国民党反动派的气焰,在浙西山区播下了武装斗争的革命火种。

1941年1月,“皖南事变”后,国民党反动派进行疯狂围剿,中共於潜中心县委遭受破坏。1941年8月,贺千秋奉命撤退,去苏南根据地,任中共太滆地委秘书。1942秋,由于形势的变化,日军将在太湖地区搞“清乡”活动,为了做好反“清乡”的准备工作,中共太滆地委派贺千秋去吴兴做李泉生旧部的策反工作。吴兴是在太湖南岸,处在敌、伪、顽三位一体的控制下,又处于敌伪开始“清乡”的前夜,敌情险峻。1942年10月,贺千秋到达吴兴后,化名鲁天秀,太滆地委又派刘旦、陆忠友等同志协助他作好反“清乡”的准备工作。在此时期,贺千秋不顾自已身患严重肺病,起早摸黑,早出晚归,观察地形,绘制地图,调查访问,了解敌情,迎接大部队到来。

1942年10月24日(农历九月十五日)贺千秋在吴兴县常路乡章家田村绘制地形图,又到荡湾里后面桥上观察地形。这一行动,被国民党发觉,密告国民党“忠救军”后于26日夜遭捕,当晚刘旦、陆忠友也在房东家中被捕。

驻安徽广德县的国民党“忠救军”总部获悉后,电告“忠救军”大队长慎文淋,将他们押解广德总部。贺千秋等被捕解往广德途中,通过日军封锁线时,改乘木船,刘旦在黑夜中用剪刀剪断捆在贺千秋身上的绳子,贺随即纵身跳入河中,时已深夜二时,一片漆黑,河水又冷,贺千秋虽奋力泅游,仍被敌船追及,遭到毒打,身受重伤而不得动弹,敌人不得不用竹架把他抬到广德。在敌人酷刑面前,贺千秋坚强不屈,拒不供词,表现出一个共产党员大无畏的革命精神。敌人用酷刑逼供不成,施用软计,要他写交代。贺千秋胸怀共产主义情操,视死如归,浩气凛然,毅然举笔在纸上书写了“养天地正气法古今完人”十个字。敌人软硬兼施,动摇不了坚强的共产主义战士为天下正义事业献身的决心。1943年7月贺千秋被国民党反动特务部队“忠救军”在安徽广德县东山寺被杀害,壮烈殉难。

于都思政红色文化培训中心依托瑞金、于都、长汀、古田、龙岩、井冈山等丰富的红色资源和专业师资力量、知名党史专家以“不忘初心,牢记使命”理念对党政干部、企事业单位和大中专院校的中青年骨干进行瑞金红色培训、井冈山红色培训、党性教育培训、企业团建、研学旅行实施信念教育,把红色基因代代传! 我们竭力给您提供热情、周到、细致的服务!

本文链接:http://www.swacc.cn/wh/n/289.html 转载请注明出处!

声明:本站内容及图片如没注明出处则来自网络,无从考证来源,仅用于公益传播,如有侵权请在后台留言或直接联系我们告知删除或标注来源,谢谢!