涨姿势 | 红军“飞夺泸定桥”根本不存在?

有关“飞夺泸定桥”的故事,国人无人不知。自打上小学起,我们便在语文课本里学习到它。红军战士绝处逢生,创造了继续北上长征的军事奇迹。毛泽东《七律·长征》中“大渡桥横铁索寒”的诗句,更让红军英勇无畏的形象深入人心。然而,有关这段历史“真实性”问题的谣言却从未停息。

谣言一:在泸定桥根本没有战斗?

英籍华人作家张戎及其夫婿乔·哈利戴所著的《毛泽东:鲜为人知的故事》中说:“其实,在泸定桥根本没有战斗。红军五月二十九日到达时,泸定桥没有国民党军队把守”、“当时国民党无数通讯没有一份讲泸定桥打了仗”。

尊重历史 还原真相

在泸定桥根本没有战斗?答案当然是“否定”的。

现实分析

书中的说法都是口述材料,而更具史料价值的应该还是来自敌人的原始档案。台湾“国史馆”藏“蒋中正总统文物”中有一份西康军阀刘文辉发给蒋介石的电报,称:“泸定桥李团与沿河之匪奋战。”时间是1935年5月29日,恰是红军“飞夺泸定桥”之日。此处“奋战”一词,无疑说明“在泸定桥根本没有战斗”的说法是错误的。

由此可见:上述说法是不实之词,是有意否定红军“飞夺泸定桥”的英勇事迹。

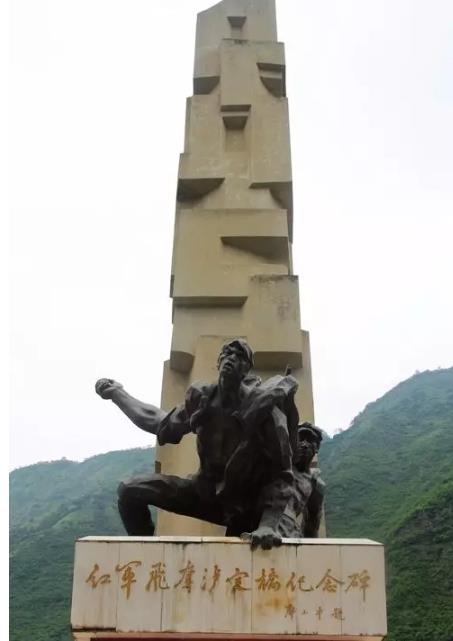

屹立在泸定县城广场上的飞夺泸定桥纪念碑。纪念碑上是22位突击队勇士的雕像。(图片来自蓝月亮的博客)

当时担任突击队长、带领22名勇士冲在前面的二连连长廖大珠。(图片来自蓝月亮的博客)

用血肉筑起新的长城!(图片来自蓝月亮的博客)

历史依据

当年参加指挥飞夺泸定桥战斗的红1军团第2师第4团政治委员杨成武在《忆长征》一书中说:“二十七日清晨,王开湘(第四团团长)同志与我接到命令,便率领四团从安顺场出发,沿大渡河向泸定桥奔袭......第二天(即二十八日)......军团部的通讯员过来递给我们一份命令,我打开一看,只见上面写着:‘王、杨:军委来电限左路军于明天(即二十九日)夺取泸定桥.....’就这样,经过整整一夜的急行军,第二天早晨六点多钟,到达泸定桥西岸,占领了西岸全部沿岸阵地,按照军委预定的时间,赶到了我们的目的地——泸定桥。”下午4点发起总攻,6点结束战斗,胜利占领泸定桥。

实地调查

据泸定桥陈列馆实地调查:中央红军左路军于27日从安顺场出发,一天行军80里至十月坪宿营。28日经猛虎岗、磨西面,于下午6点抵奎武村。29日到达泸定桥,当天下午4点发起泸定桥战斗,6点占领泸定桥。右路军于27日到达挖角营,28日晚到达卢定河口宿营,29日晚到泸定,左路军会师泸定桥。

实际上,“飞夺泸定桥”并不单指夺桥一战,它还包括了一昼夜240里的强行军。从这个意义上说,“飞夺”一词是完全成立的。

谣言二:“飞夺泸定桥”违背“常识”

“飞夺泸定桥”按照“常识”是不可能完成的任务?比如行军速度,一天一夜要赶完240里有如天方夜谭,加上山道又窄又滑,当时正下着大雨。

尊重历史 还原真相

飞夺泸定桥是真事?答案当然是“肯定”的。

现实分析

红军官兵常年在山野地区穿插作战,特别是红1军团素有急行军传统,所辖5团曾在长征中创造过奔袭160里(80公里)夺取鸭溪的战例。后来的解放战争和抗美援朝时期,我军同样创造过昼夜行军240里(1947年秋清风店战役)、14小时疾进145里(1950年冬从山区穿插三所里)的战场奇迹。

因此,红4团从28日清晨到29日清晨奔袭120公里,“昼夜兼程二百四”是很可能的。

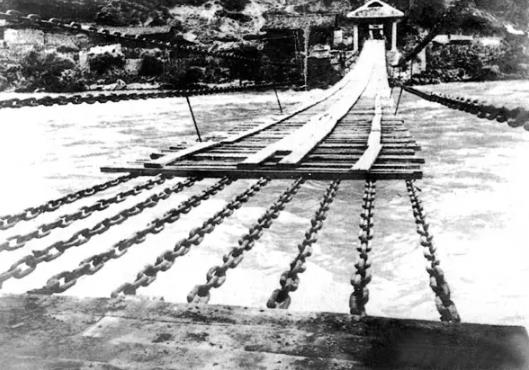

红军长征强夺泸定桥时桥上的铁索链(图片来自中国国家博物馆 官网)

中国工农红军红星司令部为抢渡湘江绘制的《灌(阳)兴(安)全(州)之间路线图》(图片来自中国国家博物馆 官网)

历史依据

时任工兵连战士的老红军吴清昌回忆起当初的情景说,他那年只有18岁。不过在四团团长黄开湘和政委杨成武“走完二百四,赶到泸定桥”的鼓动下,从28日凌晨开始,全团人不顾一切地跑步前进。天不知不觉黑了,如注的大雨浇灭了火把。饿了就抓一把生米边跑边送进口里。

有一段路,河对岸川军刘文辉的一个师向泸定桥增援的队伍举着火把有如长龙。敌人吹号询问,四团的司号员也干脆吹号回答,还索性点亮火把,冒充安顺场退下的川军。后来大概对岸敌人累得不行宿营了,红四团的人还在拼命往前赶!5月29日凌晨,红四团“跑到”了泸定,占领了桥西。

红军行军的速度远远出乎蒋介石的意料。5月29日泸定城被红军攻下时,刘文辉才向蒋介石报告安顺场战事。30日,蒋介石对红军夺取泸定桥一事还一无所知。

时任西康省主席的刘文辉(资料图)图片来自千龙网

文献资料

★ 红军:一方面,22位勇士组织成突击梯队,攀着桥栏踏着铁索向对岸冲。飞夺泸定桥“英雄排长”王茂全曾回忆,他当时作为机枪手用凶猛的火力掩护战友飞速爬过13根碗口粗细的铁索,和战友冒着熊熊燃烧的大火,占领桥的对岸。另一方面,西岸红军在泸定桥激战时,红军右路军已夺取大渡河东岸下游的据点。

红军两路突进,给布防泸定的敌军造成巨大战场压力,动摇了守桥信心,促使其战意衰退。可以说,红军围绕夺取泸定桥实施的一系列军事行动,堪称根据严峻形势实事求是、随机应变打出的一套“组合拳”。

红军长征时用的手榴弹(图片来自中国国家博物馆 官网)

《战士报》第186期载有《大渡河沿岸胜利的总结》等文和十七勇士及五个模范等名单 [资料]

★ 敌军:1935年5月29日,蒋委员长给尾追中央红军的国民党中央军部队总指挥薛岳将军发出一份手令。

《蒋介石关于中央红军在安庆坝偷渡大渡河给薛岳电(1935年5月29日11时)》,贺国光编撰《国民政府军事委员会委员长行营参谋团大事记》第167页(手令影印件),中国人民解放军军事科学院军事图书馆1986年9月翻印。

根据这份手令可以看出:中央红军先头部队红四团已经赶到泸定桥西桥头、准备夺桥,国民党却连安顺场强渡的事儿还没整清爽,而且也不知道中央红军主力究竟在何处,正往哪前进。

《蒋介石关于速向越嵩急进给龙云、薛岳电(1935年5月30)》,贺国光编撰《国民政府军事委员会委员长行营参谋团大事记》第166页(手令影印件),中国人民解放军军事科学院军事博物馆1986年9月翻印。

当红军攻占泸定桥后,国民党才知道“残匪主力沿大渡河右岸向泸定、康定进窜乃可证实”,那么中央红军“飞夺泸定桥”这“飞夺”二字,还有什么问题?

图为“飞夺泸定桥”油画

谣言三:“飞夺泸定桥”是因为川军“放水”

红军之所以能够飞夺泸定桥,是因为与川军达成了某种“默契”,不然为什么没有炸掉铁索?

尊重历史 还原真相

红军真与敌军达成了“默契”?答案当然是“否定”的。

现实分析

第一,中央红军行至四川后,与其作战的四川军阀部队主要是刘湘和刘文辉部。

为阻中央红军入川,川军在与红军作战中展现出来的战斗力并不弱于蒋介石的中央军。远征的中央红军集中主力部队在与刘湘部队土城、叙永两次作战均未能取得胜利,临时决定转变作战方向,这才有了后来的四渡赤水和巧渡金沙江的作战。

如果真的有所谓的“默契”,那后来的四渡赤水和巧渡金沙江又作何解释?

图为巧渡金沙江 油画

第二,红军抢占安顺场后,刘文辉命令袁国瑞率第4旅火速增援泸定桥。蒋介石曾令刘文辉炸桥。刘文辉之所以未炸,是因为泸定桥是连接川藏的唯一通道,把桥炸了会激起民愤,而且自己的部队也没有了退路,何况炸桥之后重修代价太大。为应付蒋介石,他提出了另一替代办法:如守不住就用煤油烧桥,事实上其部队在泸定桥也是这么做的。

泸定桥,位于四川省泸定县境内,是历史上连接川藏的唯一通道。 图片来自解放军报

第三,泸定桥共有十三根铁索,九根铺着木板作为桥面,两边各有两根是护栏。敌人为阻挡红军从泸定桥上过河,确曾下令拆除桥板,但守桥的川军是所谓“两枪兵”,就是一支步枪,一支大烟枪,战斗力很差,拆桥板的速度也极其缓慢。他们只拆除了一部分桥板,红军就赶到了。

这也是为什么会有十三根铁索的原因。

历史依据

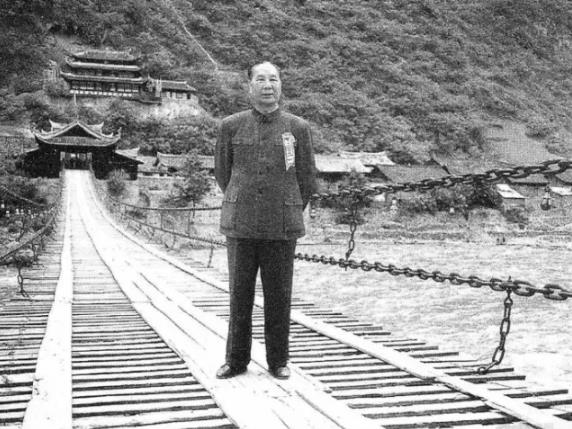

1985年5月,杨成武上将重返泸定桥 图片来自王橙宇的博客

参加过飞夺泸定桥作战的杨成武将军在回忆录《忆长征》中曾写下这样的画面:战士魏小三最早牺牲,从桥上脱手落入河中。接着,中了弹的刘大贵也趴在铁索不动了。紧跟着,刘大贵落入水中。不料对岸燃起火来,铁索烧得发烫,冲在前面的刘金山始终抓着铁链,手臂下的疤痕,正是匍匐在铁索上烫下的伤痕。

倘若红军真与川军达成“默契”,那为什么还会有激烈的战斗?

“无边风雨夜,天堑大渡横。

火把照征途,飞兵夺泸定。”

这首诗是长征途中担任红一军团二师四团政委的开国大将杨成武于1980年所作。其记录的不仅仅是杨成武与战友们在泸定桥的长征记忆,也是无法抹去的历史印记。

于都思政红色文化培训中心依托瑞金、于都、长汀、古田、龙岩、井冈山等丰富的红色资源和专业师资力量、知名党史专家以“不忘初心,牢记使命”理念对党政干部、企事业单位和大中专院校的中青年骨干进行瑞金红色培训、井冈山红色培训、党性教育培训、企业团建、研学旅行实施信念教育,把红色基因代代传! 我们竭力给您提供热情、周到、细致的服务!

本文链接:http://www.swacc.cn/wh/n/281.html 转载请注明出处!

声明:本站内容及图片如没注明出处则来自网络,无从考证来源,仅用于公益传播,如有侵权请在后台留言或直接联系我们告知删除或标注来源,谢谢!