涨姿势_中央红军主力长征是毫无准备的大逃亡?

【导读】中央红军在“左”倾冒险主义的错误引领下,第五次反“围剿”持续一年之久最终失败。面对严峻的形势,红军进行战略转移,目的是开辟新的革命根据地,保存有生力量,争取时间和空间,养精蓄锐,以便转入战略进攻。

然而,有关这段历史“红军为什么要长征”的谣言,却从未停止。

谣言-中央红军主力长征是毫无准备的大逃亡

这些谣言,现在仍然散见于林林总总的党史图书和网络,以讹传讹,玷污了历史,混淆了人们的视听。

尊重历史 还原真相

中央红军主力长征是毫无准备的大逃亡;而对于如何坚持留守苏区的斗争,更是没有准备,完全放弃苏区?答案当然是“否定”的。

现实分析

1934年4月广昌失守之后,中央红军在根据地内粉碎国民党军的第五次“围剿”已经十分困难。面对中央苏区的严峻形势,同年5月,在瑞金召开了中共中央书记处会议,会议决定将红军主力撤离中央苏区,进行战略转移。并将这一决定报请共产国际批准,待批准后实施。

《红色中华》关于广昌失守的报道(资料图)图片来自央广网军事

随后,为筹划战略转移事宜,中央书记处会议决定成立由博古、李德和周恩来组成“三人团”,政治上的问题包括干部的去留,由博古负责,军事部署和作战指挥由李德负责,周恩来负责督促军事计划的实施。“三人团”实际上已被内定为战略转移的最高统帅部,全权负责红一方面军和中央机关的战略转移的筹划。

从1934年6月底7月初开始,在“一切为了保卫苏维埃”、“与敌人五次‘围剿’决战”等口号掩护下,中央苏区开始了突围转移的秘密准备工作以及留守苏区的部署。

比如,兵工厂忙于制造各种炮弹、枪械以及弹药,以补充军械。征粮运动和物资储备更是在各地如火如荼地进行,采取借贷等方法,尽可能筹集足够的粮食和物资。从7月份起,为了配合中央红军主力大转移,中央相继派红七军团北上转战闽浙皖赣,调动和牵制敌人;派红六军团西进到湘西寻找红二军团,为红军主力转移探路等。

如果真像谣言所说“是毫无准备的逃跑”,那么,为什么还要做一系列积极筹划战略转移的准备工作?

第五次反“围剿”期间,周恩来与部分红军指挥员于建宁前线合影(左起:叶剑英、杨尚昆、彭德怀、刘伯坚、张纯清、李克农、周恩来、滕代远、袁国平)图片来自海西红土地党建信息库

文献资料

★ 红军主力方面

长征史专家、中国人民解放军军事科学院研究员徐占权在其编著的《解读长征》一书中指出“战略转移”所做的准备工作:

第一,改变战略指导思想,决定以保存有生力量为主,保存地域为辅。9月8日,中央革命军事委员会发出指示,要求中央红军在阻止国民党军推进时,应以“最高度的节用有生兵力及物质资财”为基本原则。

第二,选定了突围的目标和方向。1934年9月8日,中央革命军事委员会发出“补充训令”,命令红6军团向湘西转移,先“在城步、绥宁、武冈”行动,“最少要于九月二十号前保持在这一地区内行动”,“以后则转移到湘西北地域,并与红二军团在川贵湘边境行动的部队取得联络”,以“吸引更多湘敌于湘西北方向”。

参加过长征的中国工农红军(资料照片 新华社发)

第三,建立了各级指挥机关。9月13日,中央革命军事委员会发出指示,命令中央红军各军团在10月1日前组织好后方机关,加强运输队的建设;在敌人占领区域的县、区军事部立即改为县、区游击司令部,县、区军事部长改为游击队司令员、队长,县、区委书记兼游击队政治委员。同时规定:“如在边区和中心区域有被敌人侵犯之可能时,则即将军事部作上述改组”。

这些措施从组织上对中央红军突围西进及其突围后如何坚持根据地的斗争,作了初步安排。

第四,征集新兵。9月1日,中央组织部、总动员武装部等为了补充中央红军各部队,加强突围西进的力量,即发出在9月动员3万新战士上前线的同志。9月4日,中央革命军事委员会在《红星》报上又发表了《为扩大红军的紧急动员的号令》,要求中央苏区“无论如何要做到在九月间动员三万新战士去上前线”。

中央苏区各级党、政领导机关积极响应中共中央的号召,迅速展开了空前紧急的兵员动员和粮食、草鞋、食盐、棉被、军用器材等的筹集工作,为中央红军实行战略转移补充了大量兵员和物资。

中国工农红军总政治部进入遵义后用来印制布告、传单等的石印机

第五,发布预先号令。9月29日,中共中央以中华苏维埃共和国人民委员会主席张闻天的名义在《红色中华》报第239期上发表了《一切为了保卫苏维埃》的署名社论,指出:“为了保卫苏区,粉碎五次‘围剿’,我们在苏区内部求得同敌人的主力决战”。然而,为了同样的目的,“我们有时在敌人优势兵力的压迫之下,不能不暂时的放弃某些苏区与城市,缩短战线,集结力量,求得战术上的优势,以争取决战的胜利”。

这个社论,实际上是中央红军准备实行战略转移的第一个公开信号。

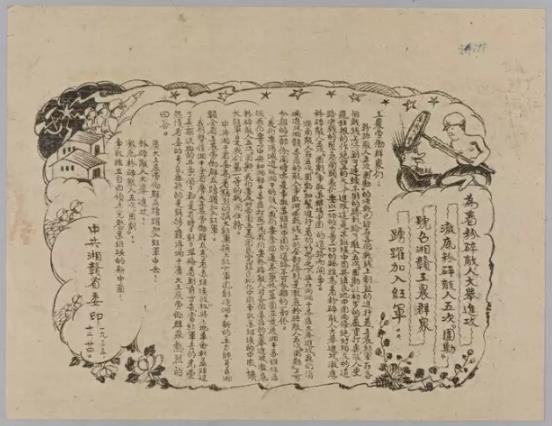

中共湘赣省委印发的《为着粉碎敌人大举进攻彻底粉碎敌人五次“围剿”号召湘赣工农群众踊跃加入红军》传单(图片来自中国国家博物馆 官网)

★ 留守南方各苏区方面

易凤林曾在2008年第11期《党史文苑 》发表文章《是仓促逃跑,还是战略转移?——中共中央精心部署留守红军和主力长征纪实》指出:为了实现留守红军配合红军主力转移的战略意图,中共中央对留守南方各苏区的斗争作了具体且充分的准备。

第一,对组织上的安排和部署,中共中央是经过深思熟虑的。

中央最终确定项英和陈毅作为留守苏区的主要领导人。他们俩个都是具有丰富斗争经验与才干的中共中央高层领导人,深孚众望。

除项英、陈毅之外,中央还留下了其他一些重要领导人,例如瞿秋白,贺昌,陈潭秋,毛泽覃,何叔衡,张鼎丞,邓子恢等。各省负责人等到野战军要出动时也全部换动和最终确定。这些领导人绝大部分不仅能力出众,而且政治立场坚定,在群众与军队中都具有极大的影响力、号召力与凝聚力。

主力红军长征后,留在原革命根据地的红军游击队,在项英、陈毅的领导下,坚持了艰苦卓绝的游击战争,保存了革命力量和支援了主力红军的长征。图为1938年春坚持南方游击战争的部分领导人合影。(前排左一张云逸,左三为陈毅,左四为项英)图片来自南方网

第二,在军事方面,中共中央也是煞费苦心。

在保守军事秘密的前提下,中共中央有条不紊地对留守苏区的革命斗争进行了具体部署和准备。

为了保卫苏区与掩护红军主力转移,中共中央决定留下红军独立第二十四师作为主力部队坚持斗争。该师师长周建屏,政治委员杨英,政治部代主任袁血卒,下辖三个团,即第七十、七十一、七十二团,约2000人枪。还留下了一些红军独立团,比如:归中央苏区直接指挥的独立第三团、第七团、第八团、第九团、第十一团、第十五团、第十六团;归江西军区指挥的独立第一团、第二团、第三团、第四团等。

红军第九军团长征时用的步枪(图片来自中国国家博物馆 官网)

对于留守苏区的斗争方式,中共中央明确规定应实行群众性的游击战争。10月3日,中共中央、中央政府联合发表了《为发展群众性的游击战争告全苏民众书》,号召群众最广泛地发展游击战争,用梭镖、鸟枪、土炮、快枪,一切新旧武器,武装起来,实行武装自卫。

毛泽东作为游击战争的“行家”,他亲自起草了《关于游击队动作的指示》,对游击战争进行具体全面的指导。指示论述了游击队的任务、游击队战斗动作的要则、袭击敌人、对付敌人的“围剿”和追击、游击队的政治工作等,从而为红军熟练掌握游击战术提供了最全面实用的教材。

陈毅于新中国成立后修改的1936年夏创作的《游击战争纪实》词手稿(图片来自中国国家博物馆 官网)

第三,中共中央对留守苏区的红军和群众进行了有效的政治动员。

1934年10月3日,中共中央、中华苏维埃共和国中央政府联合签署发表《为发展群众性的游击战争告全苏民众书》,号召群众在苏区最紧急与最紧张的关头,参与到游击战争中来。

《红色中华》发表“为发展群众的游击战争告全苏区民众”图片来自中国文明网

10月上旬,毛泽东在于都接到中共中央有关准备战略转移的秘密通知后,立即赶回瑞金梅坑,召集临时中央政府各部的领导人开会,布置善后工作,宣布和说明撤离中央革命根据地的决定,并强调了两点:第一,革命是有前途的,要大家加强革命信心;第二,要把各部的善后工作做好,要使留下的同志能够更好地继续革命斗争,更好地联系群众。红军主力长征后,中央分局和中央政府办事处组织和动员军民开展游击战争。

可以说,中共中央精心部署了留守红军和主力长征。虽然,其部署和准备可能会有所不足,但是不能予以“否定”。

此外,红军主力离开中央苏区一个月后,蒋介石才真正弄清红军主力的动向。中央红军之所以能快速跳出敌人的大军包围之外,本身就说明中共中央并不是仓促决定战略转移,对各苏区的安排早在红军主力转移突围之前基本就绪。

红军长征后,中央分局与中央政府办事处依然根据中共中央的指示把各项工作部署得井井有条,与中共中央的意图保持了一致。中共中央的周密安排为以后中央分局的战略转变奠定了强有力的基础。

文章来源:央广新闻 本文来源于互联网,所述观点与本站无关,如有错误,请联系我们指正

于都思政红色文化培训中心依托瑞金、于都、长汀、古田、龙岩、井冈山等丰富的红色资源和专业师资力量、知名党史专家以“不忘初心,牢记使命”理念对党政干部、企事业单位和大中专院校的中青年骨干进行瑞金红色培训、井冈山红色培训、党性教育培训、企业团建、研学旅行实施信念教育,把红色基因代代传! 我们竭力给您提供热情、周到、细致的服务!

本文链接:http://www.swacc.cn/wh/n/280.html 转载请注明出处!

声明:本站内容及图片如没注明出处则来自网络,无从考证来源,仅用于公益传播,如有侵权请在后台留言或直接联系我们告知删除或标注来源,谢谢!